イランではよその家に行くときに必ずお土産を持っていきます。1200年前にペルシャ人が奈良の飛鳥までガラス、陶器、青銅、錦、楽器を運んできました。 当時最先進国だった華やかなペルシャ文化の種が蒔かれ、日本文化の礎になりました。

しかし、今の日本とイランの関係は石油ぐらいのもので、文化的な繋がりが1000年以上も 途絶えています。嘗てペルシャ人がシルクロードを通って日本に美術品を運んだように、 私はペルシャの音色を日本の皆さんの心に響かせたいと思います。 大阪音楽大学では、学生さんが神秘的なペルシャ伝統楽器に触れながら新しい世界へと感性が磨かれ、より自由な発想力が培われています。日本では、今大学の生徒の 数が減っていますが、サントゥール教室では学生が増えています。 私がこの教室を始めたころ、珍しいエスニックの楽器に惹かれて生徒が習いに来ていましたが、 今ではサントゥールを通して「ヨーロッパの旋律にない微妙な音程で豊かな表現ができる楽器」として徐々に人気が出ています。飛鳥時代に根付いたシルクロードの交流についで、ペルシャ文化の芽吹きが二度目の春を呼んでいます。

テヘラン生まれ。5歳からペルシャ伝統楽器サントゥール奏者として、放送やコンサートに出演。イラン国立テヘラン大学音楽学部ピアノ科卒業。

1972年来日。1978年に日本初、ペルシャ語会話辞典「みんなのペルシャ語」を出版。1983年に放送されたNHK大河ドラマ「壬生の恋歌」の主題歌をはじめ、みんなのうたの「イランの子守歌」やFM番組に放送出演。

NHK文化センターの公開講座「シルクロードの音楽」のレクチャーコンサートなど、各地で1000回以上演奏を行う。

1993年には鳥取「アジア博物館・井上靖記念館」の設立でアナビアン・コレクションの「ペルシャ錦館」を企画し、大きく貢献した。

1995年に浜松「楽器博物館」シルクロード・コレクションのプロデューサーとして古典楽器を提供。

2002年の春に放映されたNHK「ハローニッポン」では、演奏活動に留まらず、日本・イラン間の幅広い文化交流を担う第一人者として紹介された。

毎年イランから芸術家を招聘し、ペルシャ書道と日本書道の合同展示会の開催した。イランのアゼルバイジャン地方の民族舞踊や、ペルシャの伝統的な楽器を紹介するイラン国立放送管弦楽団を始め、様々なイランの文化団体を日本に招き紹介した。

日本からは大阪音楽大学のサントゥール教室の生徒6人を派遣し、イラン国立文化ホールで日本人として始めてサントゥールの演奏を披露した。浴衣姿での演奏はテヘランの新聞で大きく報道された。

1983年以来、大阪音楽大学にてサントゥールの講師を勤めて30年。

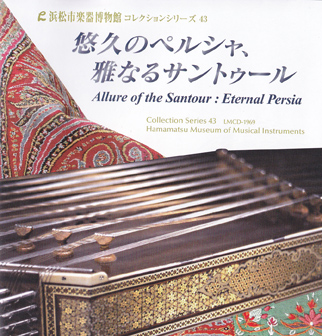

浜松市楽器博物館コレクションシリーズ43

サントゥールーピアノの祖先

サントゥールーペルシャ打弦楽器

台形の箱に72本の弦を張り細いバチで直接たたく打弦楽器。音色と強度に関してもっとも適している胡桃材で作られている。弦は金属製で、4本づつ同じ音に調弦され、全部で27の音を出すことができる。

調弦に時間がかかり、曲によって音階を変えなければならないため、一回の演奏会に数台のサントゥールを持っていくことも稀ではない。

撥は長さ25センチで非常に細く重さは1.5グラムしかない。先につけたフェルトで弦を叩く。

すでに紀元前3000年のアッシリアでこの楽器の原型が見られたが、現在の形に落ち着いたのは13世紀のペルシャ。弦の材質も、古代には素朴な音を出す羊の腸、シルクロード時代にはデリケートな絹、現代では神秘的な音を出す真鍮と鉄の合金に変化してきた。

日本には江戸時代にようきん洋琴、又はやうきん夜雨琴という名前で紹介されたが、その後長い間忘れ去られた。昭和58年に NHKの大河ドラマ「新撰組」の中で プーリー・アナビアンの演奏によって、新たにその音を響かせた。

イランではサントゥールの名称で呼ばれているが、世界各地で異なった名前で愛用されている。のちにヨーロッパに渡ったこの楽器は、鍵盤や足や蓋がついてピアノに発展した。

ペルシャ音楽について

ペルシャ音楽は5000年の歴史があり、鳥の声を模倣したのが始まりと言われている。鳥が色んな調子で歌うことを元に様々な旋法がでた。

古から、鳥は心の象徴として詩でも歌われてきた。鳥は花を愛し、天高く舞い上がる。情感と精神の高揚を合体させる詩を元に、その抑揚とリズムからちょくせつ影響を受け、音楽が完成されていった。

ヨーロッパ音楽の短調と長調の二種類の旋法に対し、ペルシャ音楽は12の旋法があり、そこから新しい旋法を生み出す。音程は、ヨーロッパ音楽では 1オクターブを 12の半音に 分割するが、ペルシャ音楽では24の四分音に分け、より微妙な音程を求める。リズムは、均等なもと自由自在に変化するものがあり、即興演奏がよくなされる。

日本初、ペルシャ語会話辞典

日本・ペルシャの日常会話辞典「みんなのペルシャ語」を1978年に自費出版した。市場でのかけひきや、美容院の利用法も紹介したこの本は、細かい心配りがにじんでいる。

たとえ、かたことでも会話ができたら、交流が生まれる。それは、1972年に初めて来日したプーリー・アナビアン自身の体験 からしみじみ感じたこと。十代のころから、父、ラヒム・アナビアンが日本の西アジア考古学者と交際していたころ、テヘランのわが家にたくさんの日本人が見えになり、いろんなことを聞かされていた。日本は、東洋の神秘 と 技術の発展が目覚しい国と憧れていた。ところが、1972年に日本にやってきて、いちばん残念だったのは、日本語とペルシャ語の会話辞典のないこと。アカデミックな本ならいくつかあるが、これでは会話にならない。ペルシャ語の候文ではなくて、口語体で 日本とイランの心の扉は開く。諸外国の大学でペルシャ語を専攻した人でも会話となるとちんぷんかんぷんで通じないので困ったことだと思った。だれもやってくれないなら、自分でやろうと決心したのが29歳のとき。まず日本語の勉強を一と、大阪外大の教授とアシスタントとで、二年近くみっちり学んだ。

発音記号に苦心。

辞典にとりかかると、さまざまな難関にぶつかる。風土も生活様式も違うお国柄なので、ペルシャ語で表現できない微妙なことばも出てくる。なかでも苦心を重ねたのは発音の記号。音楽の専攻から リズム感を活かした。ひらがなは高いトーン、カタカナは低いトーン、とアクセントの表示を試みながら、大阪外大の教授に、友人に何度も読んでもらい、より正確なペルシャ語にと、念を入れた作業だった。

小さな架け橋。

こうして出来た会話辞典は、ペルシャ文字の解説から、日常会話のあらゆる分野、たとえば歯医者のかかり方、服屋での値切り方、電報 (今ならEメール) の打ち方なども正確なカイド「これだけキメこまかく・・・」と当時の東大名誉教授の江上波夫さんも舌をまくほどだったこの本をきっかけに、小さな小さな掛け橋を二つの国に渡した。みんなのペルシャ語は、イラン旅行に必携の書。