7000年の美と伝統

かつて、地中海から北インドまで広がった「ペルシャ」と知られた大きな帝国があった。現代のイランのことです。イランは7000年の歴史を誇り、その長い歴史が他の民族の文化に与えた影響の大きさは計り知れない。

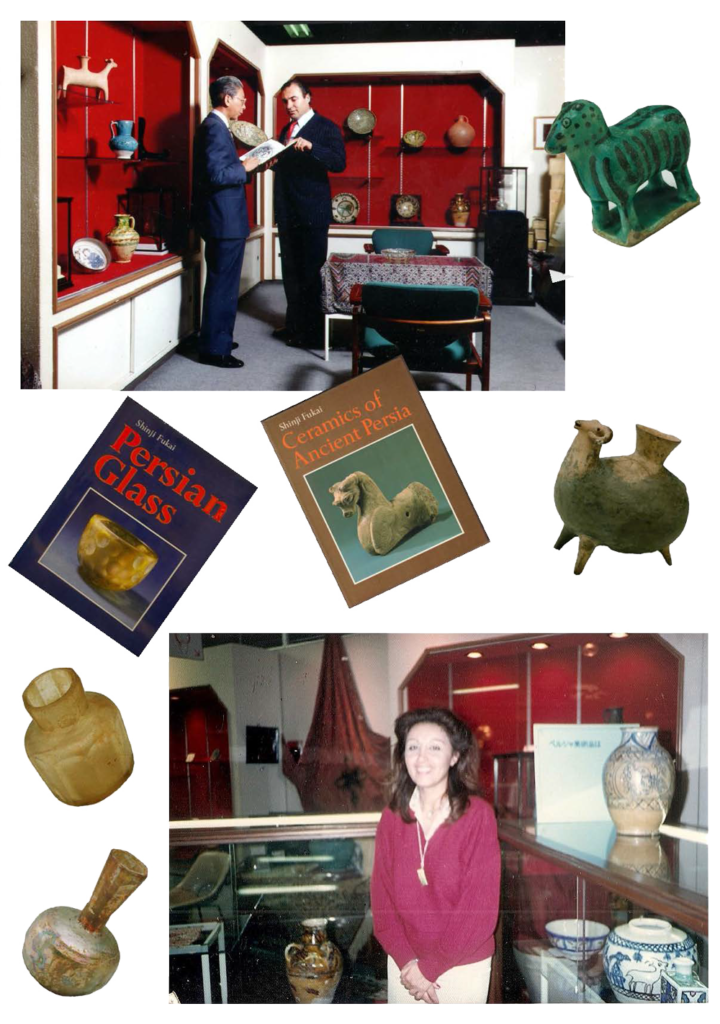

イラン王国の開けた時代、昭和の日本と共に近代化が進み、経済成長が進み、パーレビ国王がイランの発掘事業に力を入れ、その自由のなかで世界中で多くの考古学者によるペルシャ文明の研究が出版物にされた。

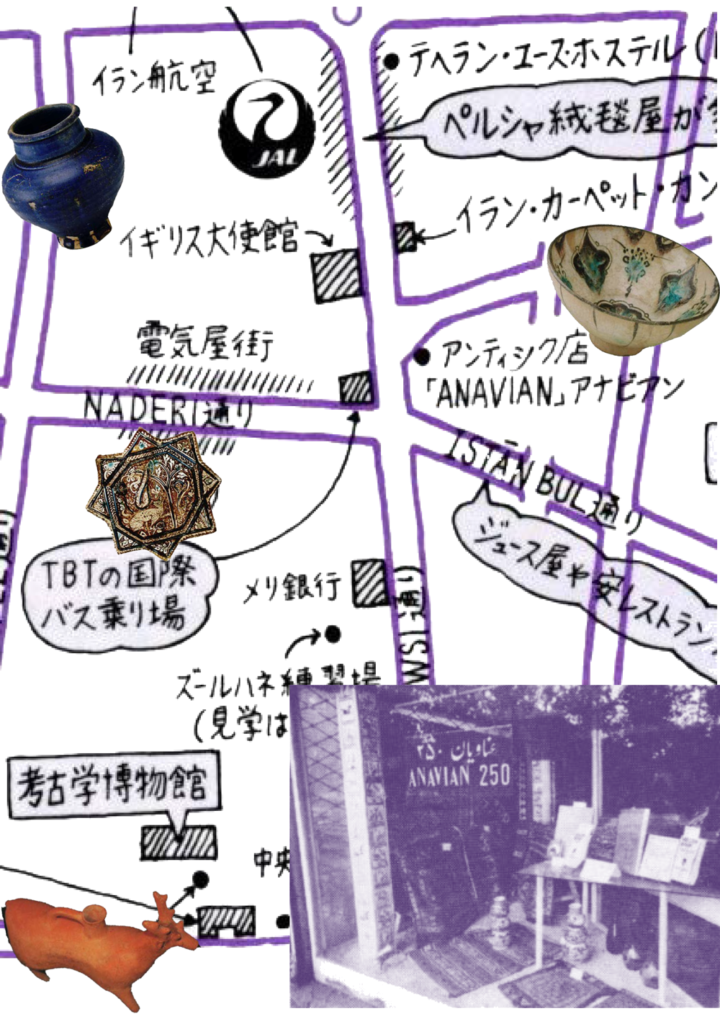

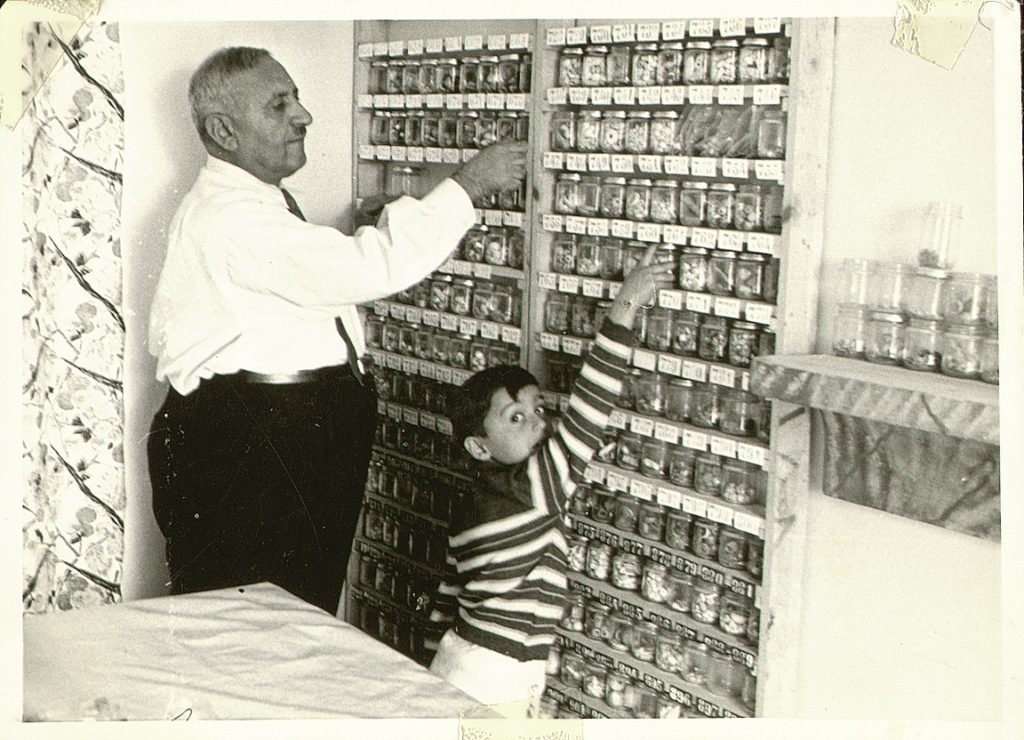

パーレビ王朝時代、テヘランの古美術商が集まる商店街は語学堪能のユダヤ商人が牛耳っていた。アメリカやヨーロッパから考古学者がラヒムに古美術の由来について聞きに立ち寄る人気スポットになった。

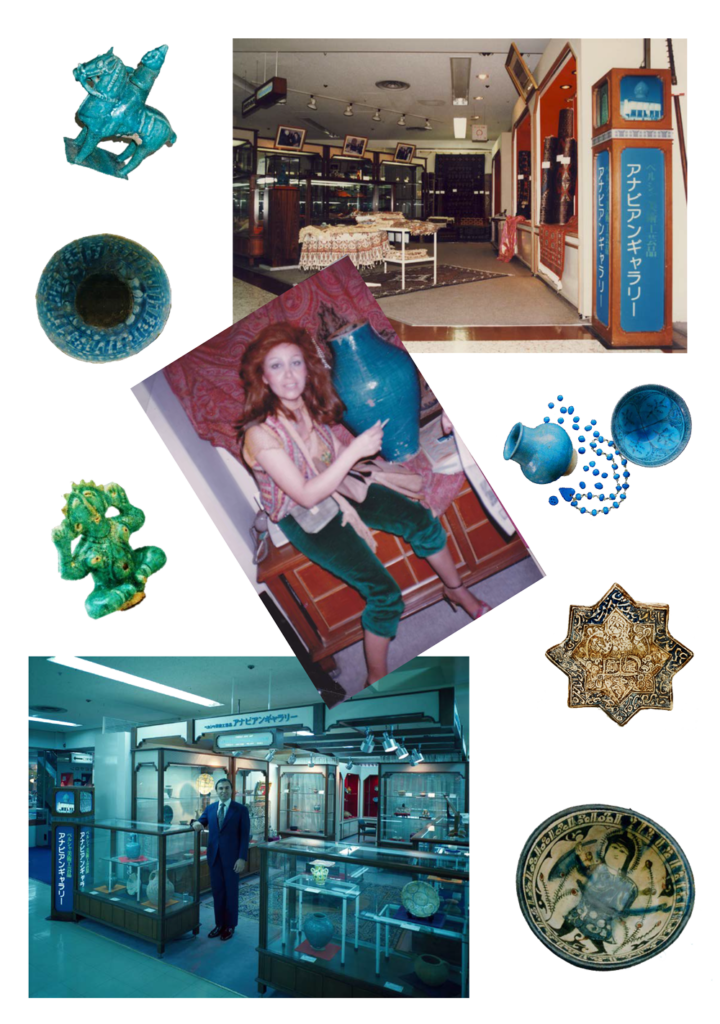

世界中から訪れた美術愛好家をもてなした応接間にて

有名な作家、井上靖、考古学者 江上波夫を初めとする日本の文化人の多くは、イラン訪問に際しては、ほとんどがラヒム・アナビアンに会い、多くの知識を得た。同時にラヒム・アナビアンのコレクションから多くのものを買いもとめている。

1960年代から1970年代にかけてたくさんのペルシャ美術と歴史の学術書が欧米と日本で出版された。シルクロード発祥の地ペルシャと終焉の地日本と、嘗ての文化交流の絆が結び直された。

ラヒム・アナビアンは、日本にペルシャ文化を紹介した先駆者として、そのコレクションの一部は東京・国立博物館、出光美術館、中近東文化センター、大阪の民族学博物館、岡山・オリエント美術館等、日本各地の美術館や博物館が購入し、その収蔵展示品となっている。