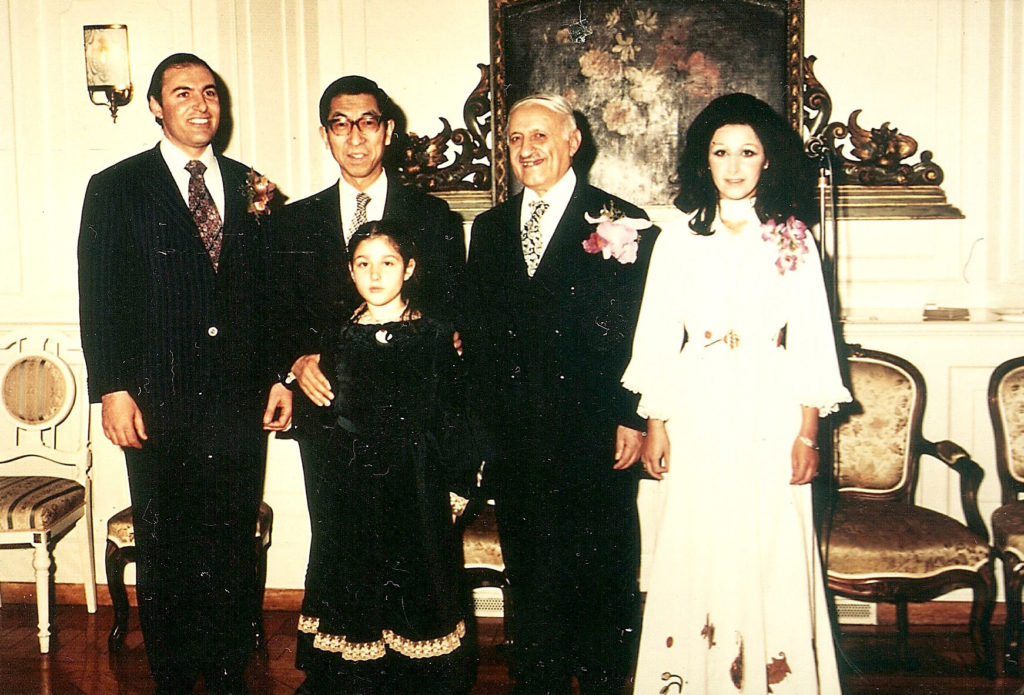

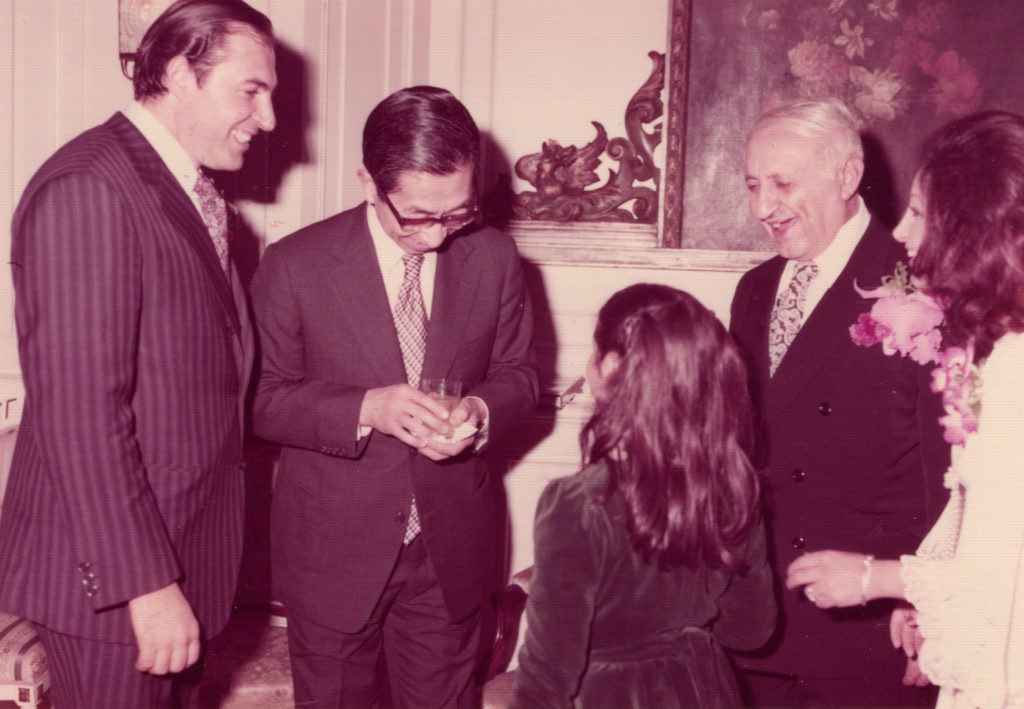

アナビアンファミリー来日直後の「ペルシャ錦」出版記念会

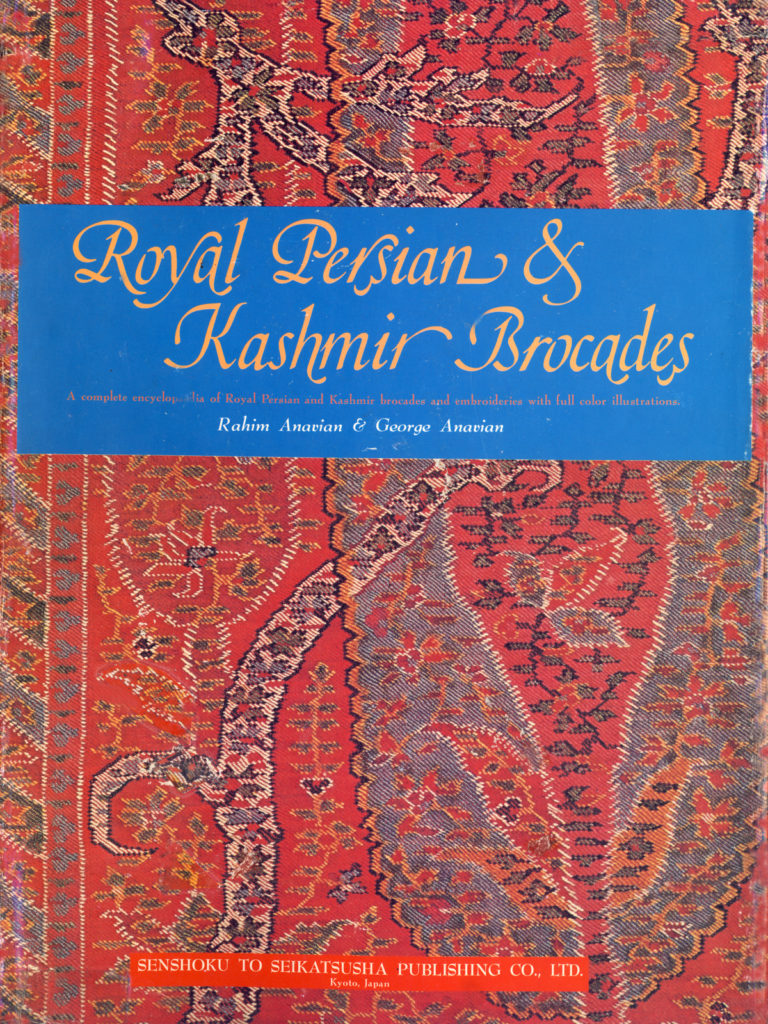

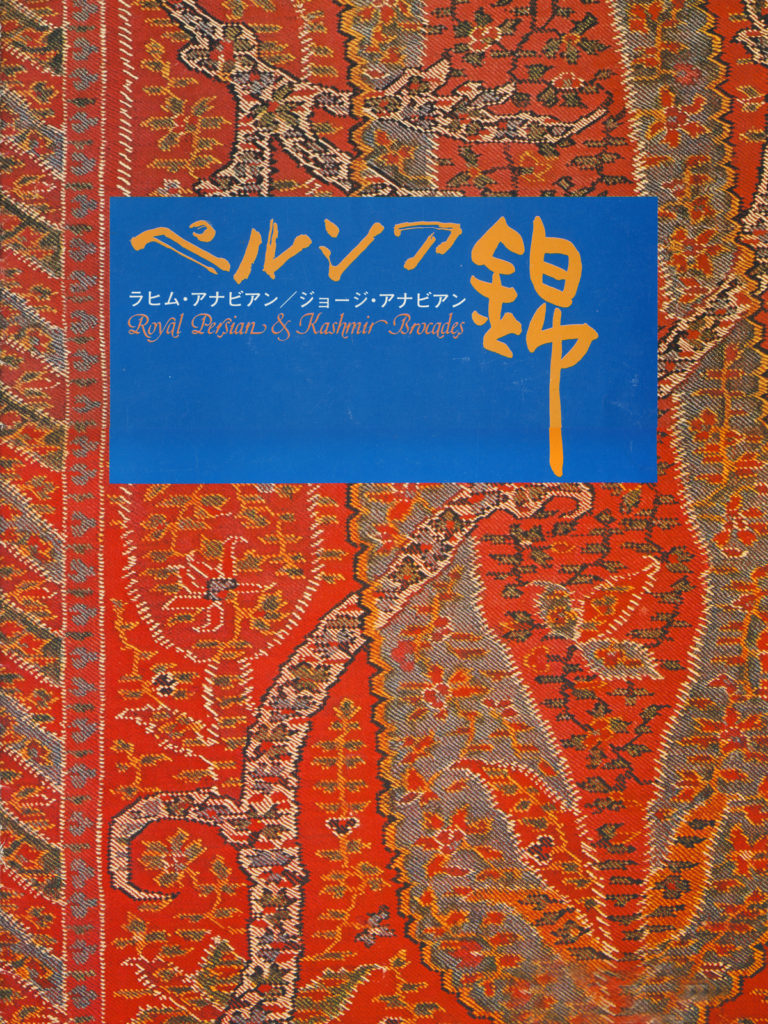

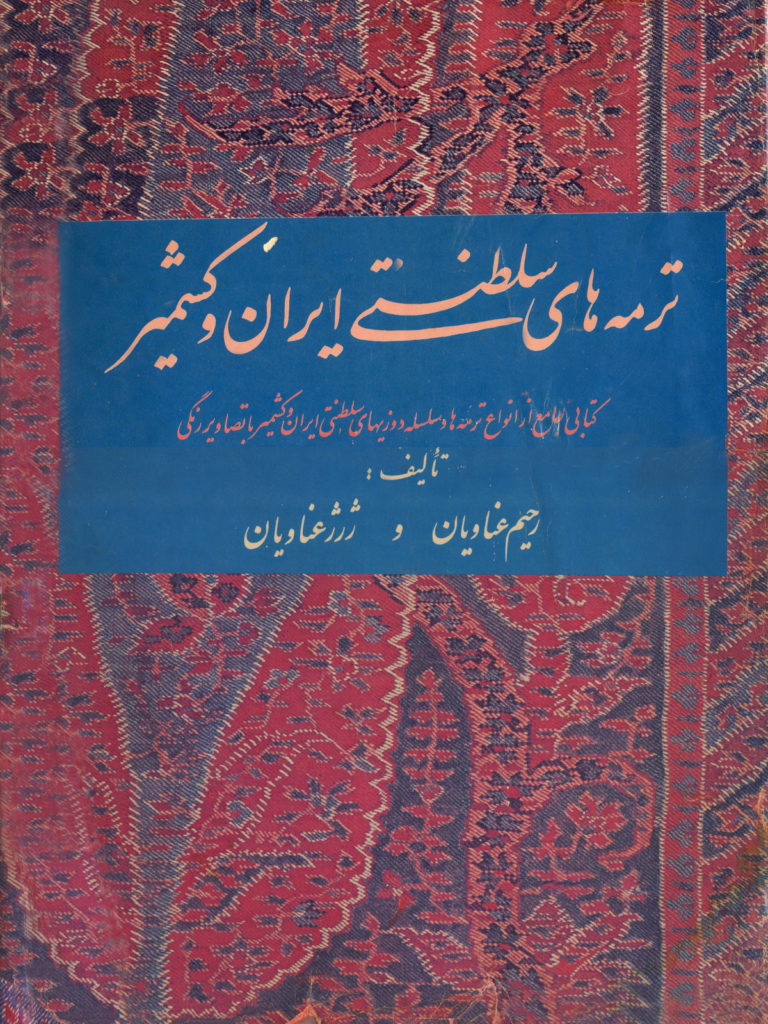

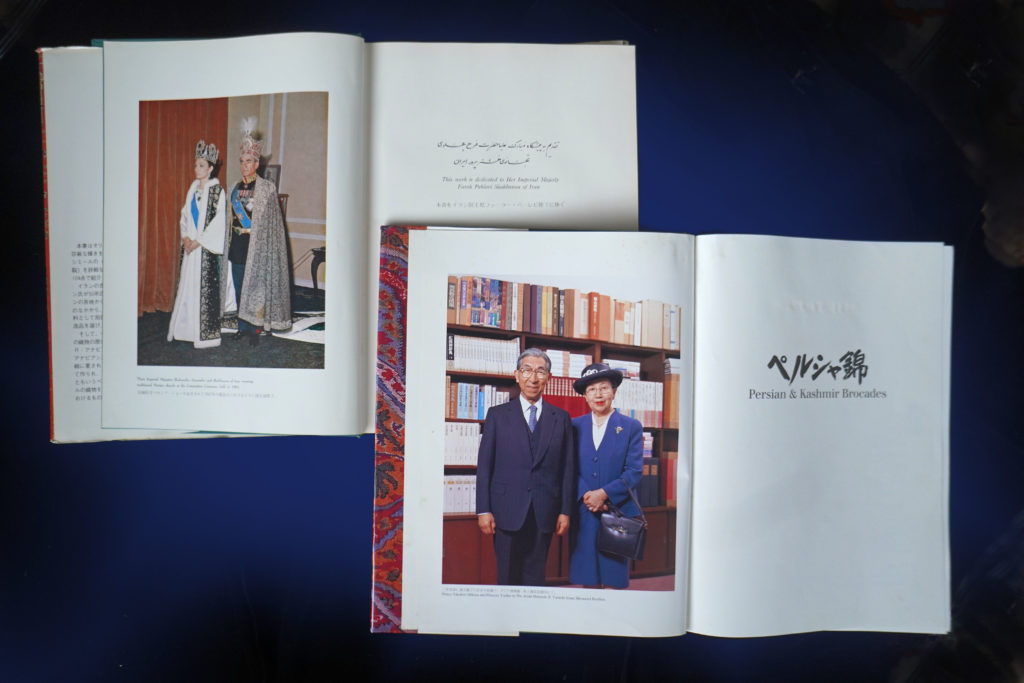

世界で作られた最も精巧な織物の一つであるペルシャ錦に関して、ほぼ全容が網羅できる書籍「ペルシャ錦」が初めて出版され、美術研究家や歴史学者の関心を集めた。著者ラヒム・アナビアンの出版記念パーティーにオリエント学博士でおられる三笠宮殿下のご来臨を仰ぎ、アナビアン・ファミリーと親しく歓談した。

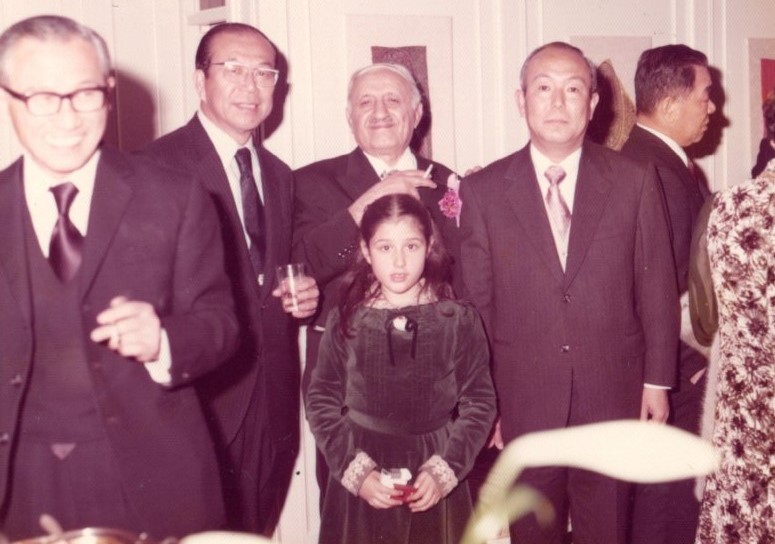

(左から2番目:三笠宮殿下、その右側:著者、ラヒム・アナビアン 右端:ラヒム・アナビアンの娘、プーリー・アナビアン 左端:娘婿、ニッサン・アナビアン。前の少女:孫娘ダリア・アナビアン)

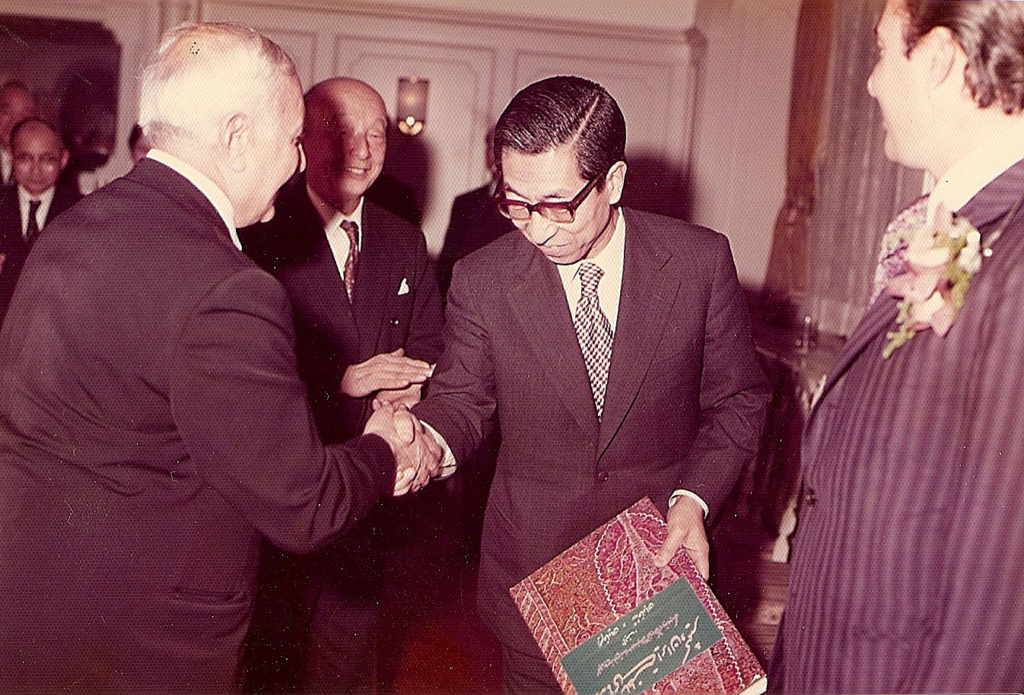

オリエント学者でおられる三笠宮殿下が「ペルシャ錦」の書籍を受納なされた。

17世紀~19世紀の「ペルシャ錦」は、イラン及びカシミールに置かれた王立工場で生産され、伝統的な染色・織物技術がさらに洗練され、王侯貴族の衣料や室内調度に用いられ、国外にも輸出されていた。しかし、最高級毛織物は、20世紀の前半に技術が完全に消滅してしまった。ペルシャ錦が次第に傷み、散逸してしまう状況をラヒム・アナビアン氏は若いときから惜しみ、60年の収集の努力の結果が書籍に凝縮された。

三笠宮殿下はオリエントの学者としても広く活躍されていた。ラヒム・アナビアンは、イラン在住の頃(1970年以前)イラン第一の美術コレクターと美術商として、ペルシャ美術の豊かな知識と眼力により、パーレビー国王の美術顧問を務めていた。二人の握手で20世紀の新たなシルクロードの絆が結ばれた。

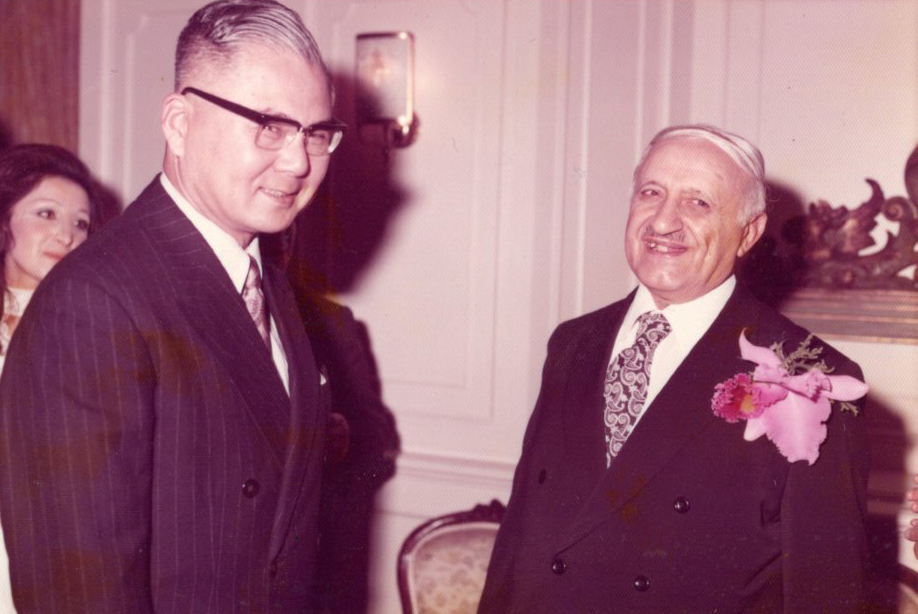

不思議なことにペルシャ古美術のなかでもっとも洗練されたペルシャ錦は体系的な研究がなされていなかった。ペルシャ錦の価値を取り戻す先駆者としてブームを作ったラヒム・アナビアンは、一般人が持ち込んできたペルシャ錦を金に糸目をつけず、買い集めた。東京で行われた「ペルシャ錦」出版記念パーティーにイラン国立考古学博物館の館長(右端)も出席された。

作家の井上靖、考古学者の江上波夫を初めとする日本の文化人の多くは、イラン訪問に際しては、ほとんどがラヒム・アナビアンに会い、多くの知識を得た。同時にラヒム・アナビアンのコレクションから多くのものを買いもとめている。

ラヒム・アナビアンのコレクションは、日本各地の美術館や博物館が購入し、その収蔵展示品となっている。東京国立博物館、古代オリエント博物館、岡山市立美術館などがその例である。

日本の考古学者が1950年代イランを訪れ始めたころ、出土品で銀化した正倉院と同じ碗と出会い、ペルシャ美術が歴史学者や研究家たちの関心の的になった。昭和の高度経済成長期のエネルギーに乗り、株式会社三日月を創立し、古美術商・研究者として大活躍された石黒孝次郎が出版記念パーティーを主催された。

元多摩美術大学教授 山辺知行より「ペルシャ錦」の校閲の言葉

書籍「ペルシャ錦」校閲の言葉

不思議なことにペルシャ古美術のなかでもっとも洗練されたペルシャ錦は未解明の状態。ラヒムは、テヘランで展示会を開き、ペルシャ錦の価値を取り戻す先駆者としてブームを作った。以後、ペルシャ美術は、美術研究家や歴史学者の関心の的になった。今日では、ほぼ全容が把握できるところまで到達しています。

アナビアン・コレクションは、質量ともに世界随一のものです。カシミア ショールの名において一般に知られているペルシャとインドの毛織錦は、おそらく今までに世界で作られた最も精巧な織物の一つであろう。もともとカシミアール高原地方の毛足の長い羊毛を用いて織り出された、この驚くべき織物の技術は、17世紀の初め、英主シャー・アッバースⅠ世の時代にペルシャの地にもたらされて以来、ペルシャ染色の黄金時代とも言うべきサファビー時代に大きな発展を遂げて、以来カシミール産のものと見分けられぬような見事なものがイランの地において盛んに生産されていたようである。

当時、もっぱら王侯貴族たちの衣料や、室内調度にもちいられ、または最も高価な織物として国外へも輸出されていたこの毛織ものも20世紀の前半には、その技術が完全に消滅してしまった。

この貴重なイランの織物が次第に傷んだり散逸してしまったりするのをラヒム・アナビアン氏は若いときから惜しんで60年以上に渡ってさまざまな困難を越えてその収集、保存に努めてきた。20世紀の初頭に、製法伝授が消えてしまったペルシャ錦やカシミール毛織物の収集を手がけ、60年近くの収集の努力の結果は、世界随一。こういった意味でも骨董品を扱うことを業とする、いわゆる骨董商として実に驚くことで、アナビアン氏が決して一介の商人ではなく、イランの文化財に深い愛情と造詣をもった文化人であることが知られるであろう。

著者の言葉

「願ってもないことだったが、私は70歳を越えた最後のペルシャ錦の職人から直接教えを受けることができた。彼らは、おそらく手職錦・刺繍・染色技術の最後の名人たちであった。そして彼らは、先祖代々伝えられてきた伝統技術と学術的な知識を私に教えてくれ、私の記録は厖大なものになった」著書『ペルシャ錦』の一部は、その時の記録によるものである。

ペルシャ美術の研究家、コレクターである著者、ラヒム・アナビアンは、ペルシャ錦の伝統的な技法、染色技術、羊毛などの素材をこと細かく科学的に分析した。ペルシャ錦の伝統的な技法を分析し、その普遍的価値を再認識し日々染色実験室に寵って多くの染色の標本を作った。100点以上のカラー図版で紹介、年代、産地などの関連事項も綿密に記されている。老職人が用いた羊毛の性質を研究し、これを染めるために用いた種々の植物と昆虫の科学成分について述べ、さらに絶滅に瀕した染色技術に関して話した。過去400年に渡って作成されたペルシャとカシミールの毛織錦及び刺繍の細かい部分図を100枚のカラー図版によって示すことによって、ペルシャル・ネッサンスが花ひらかせた錦を甦らせることを試みた」 彼の手許にあった記録に基づき、研究書の一冊目「ロイヤル・ペルシャ錦」の題名で昭和50年日英両国語版に出版された。

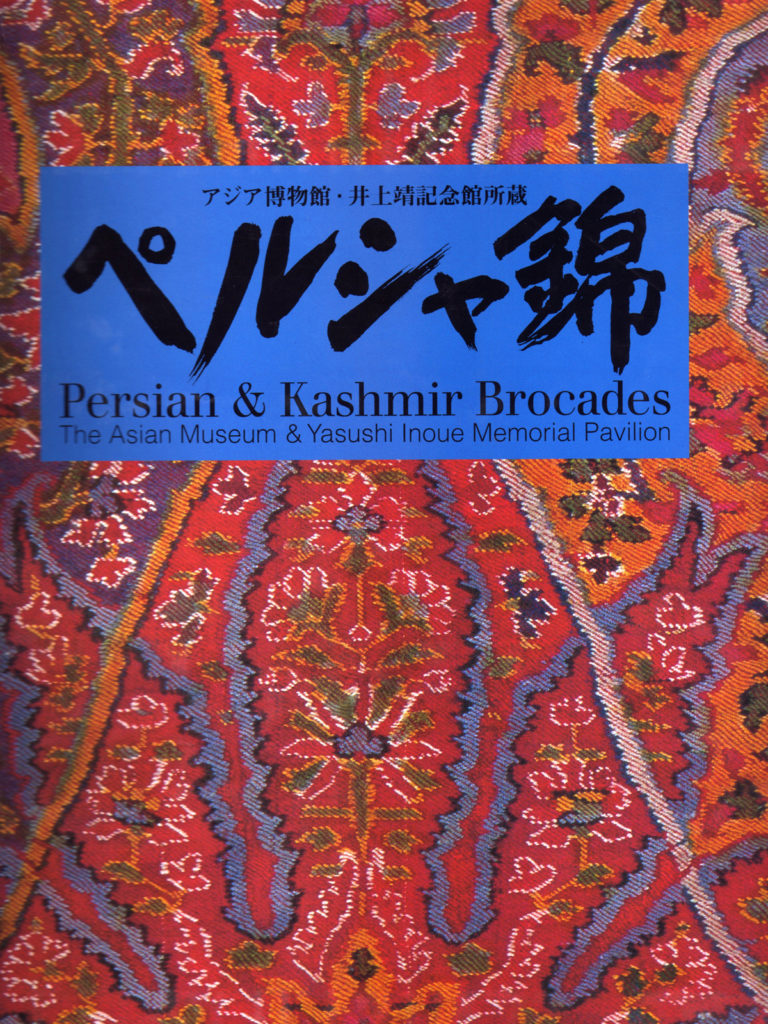

1997年、「ペルシャ錦」続編を刊行

1979年、イランのイスラム革命の反乱から避難させたペルシャ錦の世界一大きなコレクションが鳥取県のアジア博物館で展示され、「ペルシャ錦」が出版された。

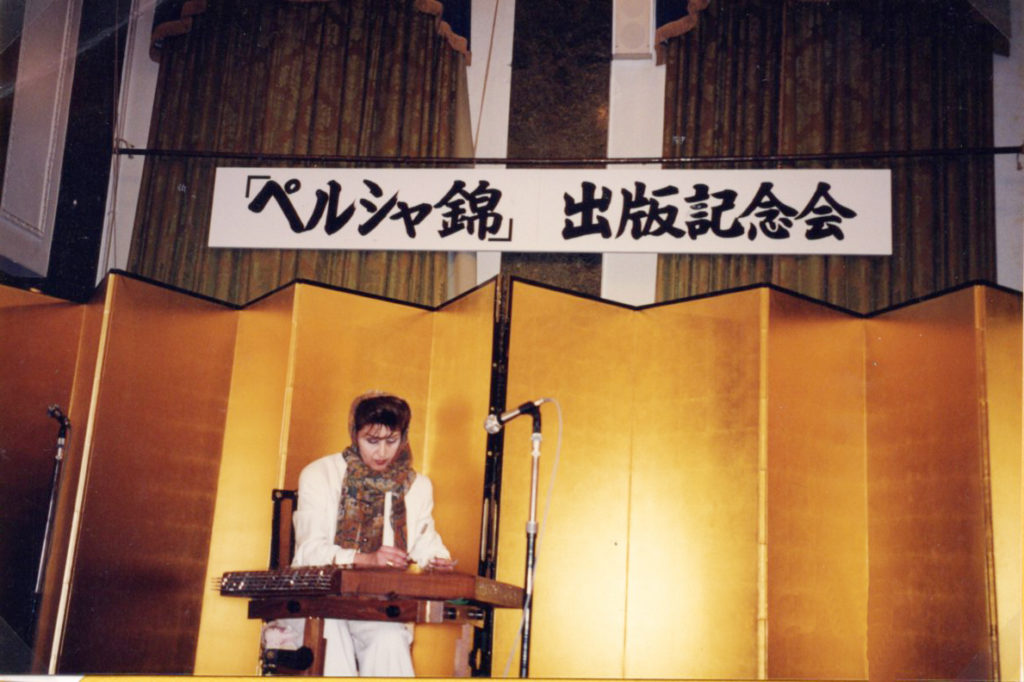

アジア博物館開設の出版記念

パーティーでは、プーリー・アナビアン(ラヒム・アナビアンの娘)のペルシャ打弦楽器サントゥールが奏でられた。井上靖氏の夫人とNHKシルクロードチーフディレクターの鈴木肇氏も列席された。共著者のジョージ・アナビアン(ラヒム・アナビアンの長男)がニューヨークから来館。

三笠宮殿下に前書きを寄稿していただき、出版記念パーティーで再び本を献上。掲載されている毛織錦は、アジア博物館・井上靖記念館の「ペルシャ錦館」にて展示。

アナビアン家は、西アジア考古学の研究に寄与する出土品の蒐集、工芸品、書道など多岐に渡り、芸術品を通して日本とペルシャの文化交流を促進している。アナビアン・コレクションを公開する幾多の文化イベントに世界的著名なオリエント学者、三笠宮殿下が来賓としてご参加された。